臺灣地牛愛翻身—臺灣地震帶之分布情形

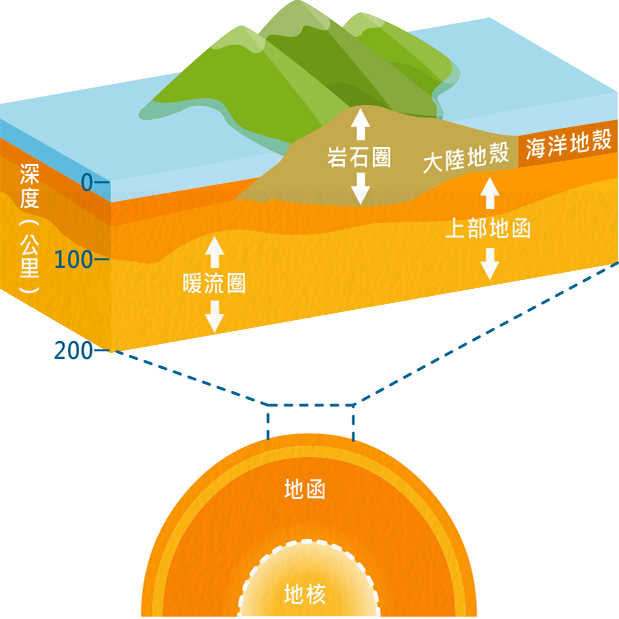

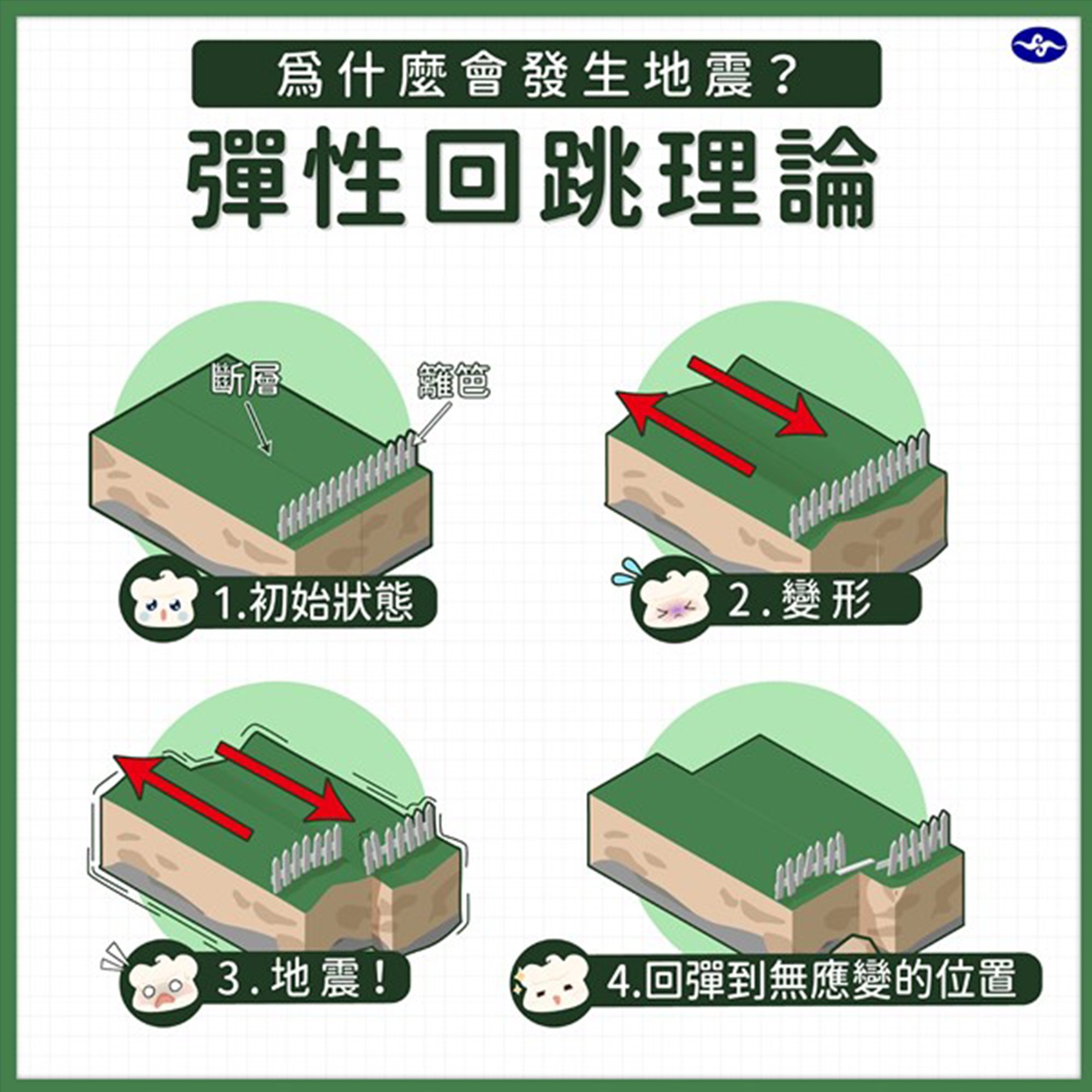

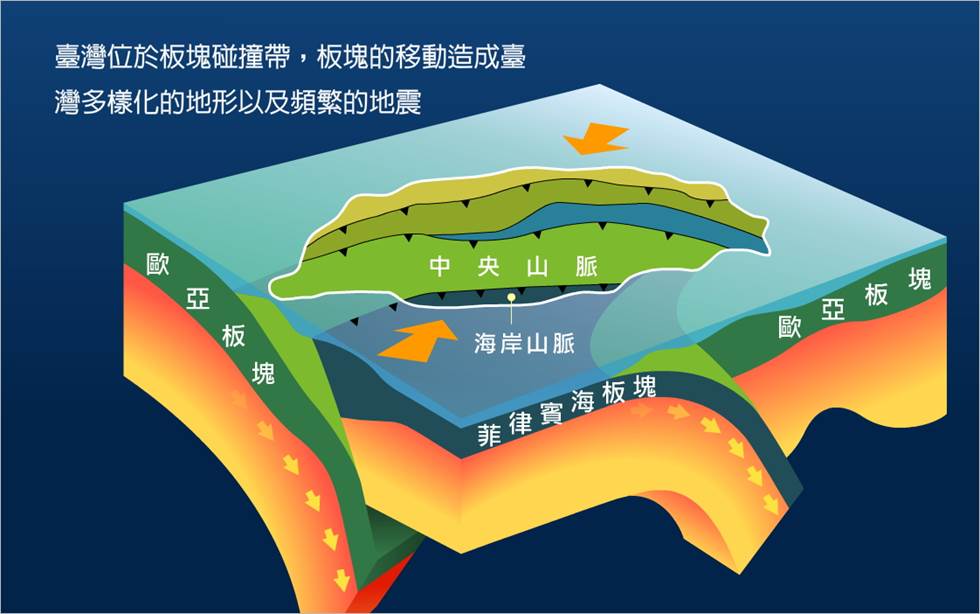

跟許多國家的人民相比,臺灣的居民對於地震絕對不陌生!我們常說地牛翻身,這是早期務農的臺灣人對地動天搖的地震所做的通俗說法。有些人或許會覺得,不是只有東臺灣才常常有地震嗎?事實上,因為臺灣位處歐亞板塊與菲律賓海板塊相互碰撞的樞紐點上,是典型板塊碰撞下產生的大陸邊緣島嶼,所以我們將地震發生的特性把臺灣區分為三個地震帶。

臺灣附近的板塊分布

臺灣地震帶之分布

臺灣的地震活躍帶大致可分為西部、東部、及東北部三個地震帶。

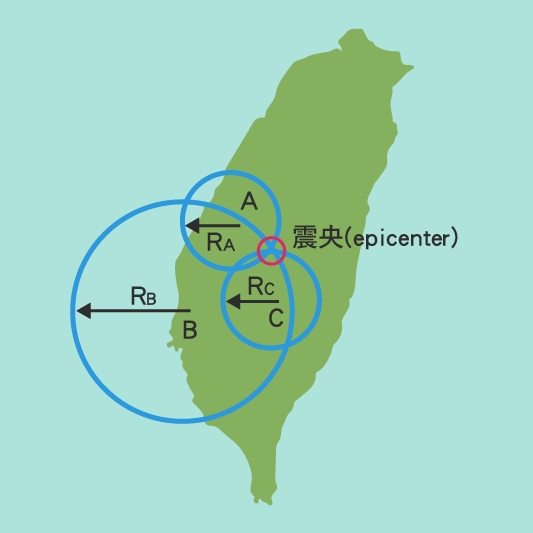

(1)西部地震帶: 自臺北南方經臺中、嘉義至臺南,寬度約80公里,其特色為震源深度淺﹙約10餘公里﹚、地震個數較少但餘震較頻繁,由於西部地區人口稠密、工商建設發達,因此一旦發生大地震,影響範圍較廣,造成災情較重。

(2)東部地震帶:北起宜蘭東北海底,經過花蓮、成功到臺東,遙指呂宋島,寬度約130公里,其特色為地震個數多且震源較西部地震帶為深,震源深度可達到300公里左右。

(3)東北部地震帶:由琉球群島向西南延伸,經花蓮、宜蘭至蘭陽溪上游附近,屬淺層震源活動帶,並伴隨有地熱與火山活動現象(龜山島附近)。

防震常識必須有,防震演習確實做

由臺灣的地震帶分布可以知道,臺灣是地殼活動非常劇烈的一個島嶼,隨著經濟建設的發展,臺灣各大都會區人口密度不斷提高,更是大大增加地震發生時對人民生命財產的威脅。因此不是只有東臺灣的居民需要注意防範地震災害,全臺灣的居民都應該要學習防震知識,並定時作防震演習。只有這樣才能在發生強烈地震的時候,迅速且正確的使用防震步驟,幫助我們減低地震的傷害!

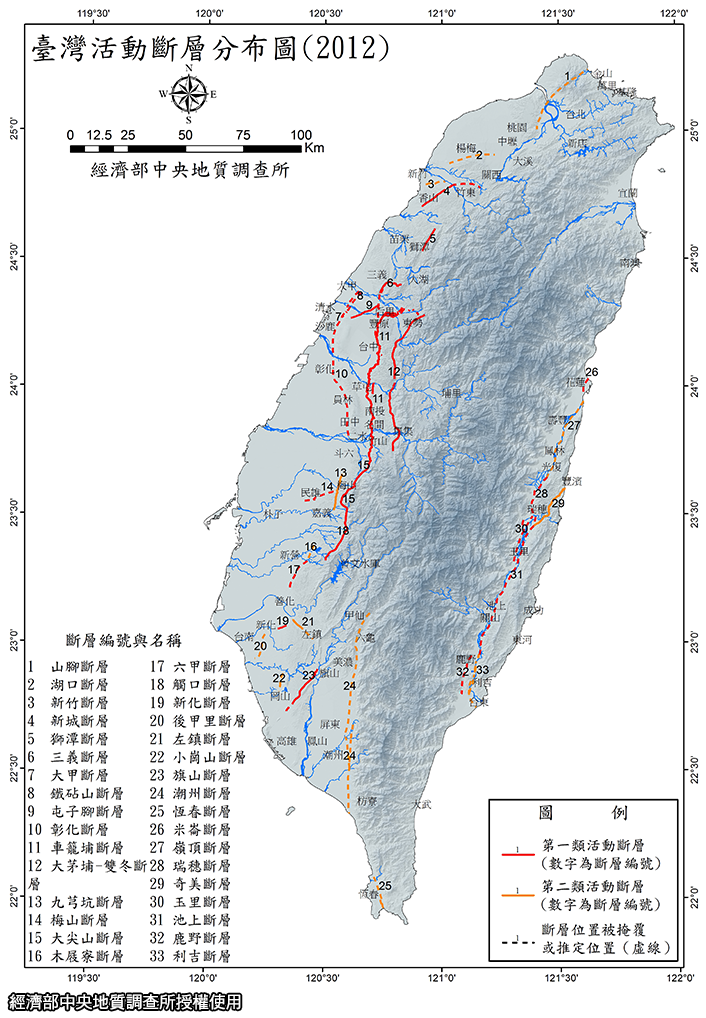

臺灣活動斷層分布圖

(比起地震頻繁的東部地區,西部的斷層帶其實也分布廣泛,臺中市與高雄市更有斷層帶直接通過。)

上一篇

下一篇

google

facebook

line