彈性回跳理論

彈性回跳理論

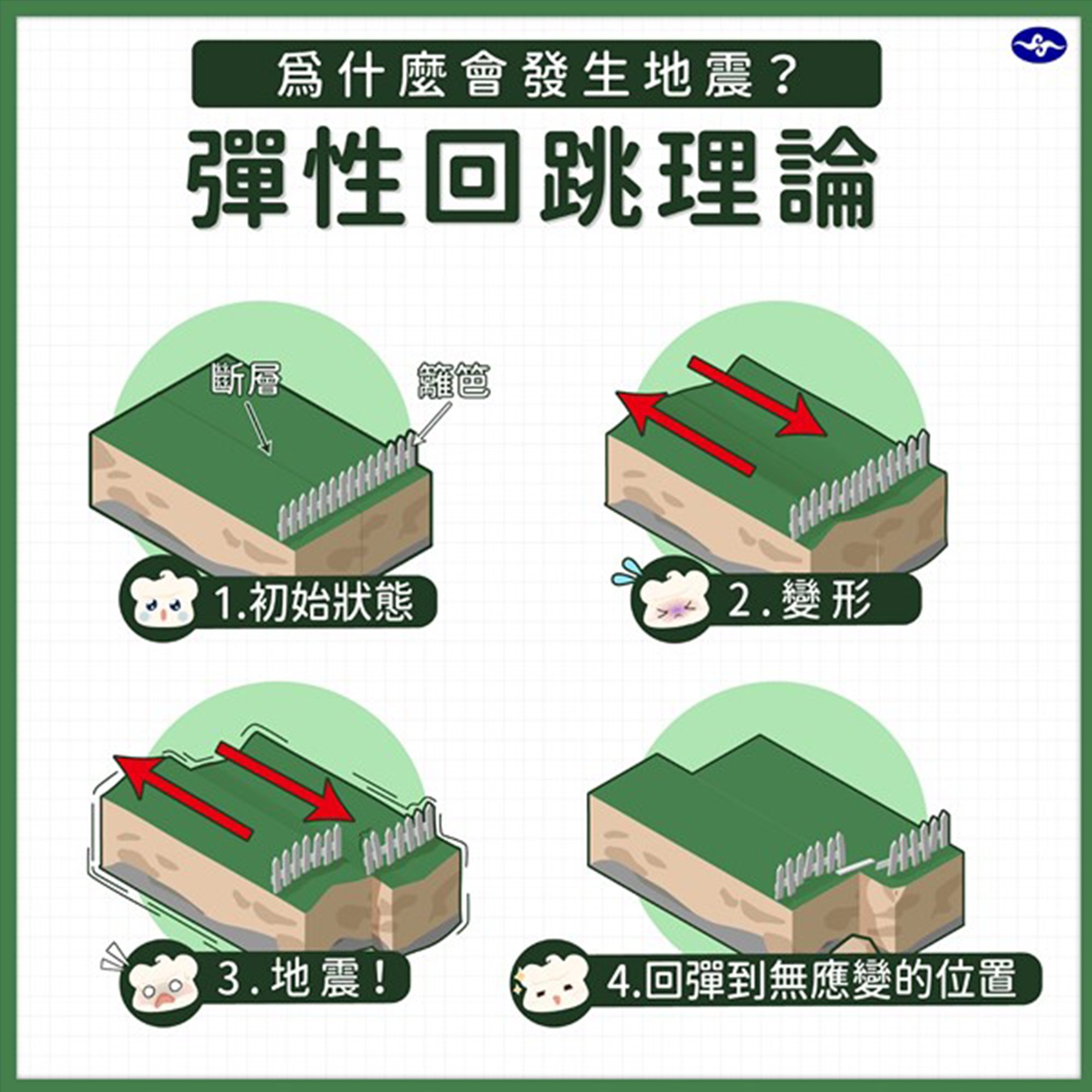

為什麼會有地震? 1906 年,美國發生舊金山大地震,地質學家李德提出了「彈性回跳理論」(Elastic Rebound Theory),成為當今最廣為人知的地震成因理論。

舊金山大地震是美國史上最嚴重的自然災害之一,震央位於聖安地列斯斷層處,芮氏規模高達 7.8,並為地球科學界帶來許多寶貴的地震研究資料和紀錄,大大的促進了地震學的學術發展。

其中,美國地質學家李德(Harry Fielding Reid)即透過觀察聖安地列斯斷層的變形行為,提出了彈性回跳理論。

李德指出,當岩層彼此的相對運動和擠壓時,首先應力會不斷的累積,並使得岩層產生變形。但隨著應力持續的積累,一旦超過岩層能夠負荷的程度,就會在瞬間將累積的能量釋放出來,自震源沿斷層面急速裂開。

長期累積的彈性位能,會在瞬間轉變成摩擦熱和地震波而被釋放出來,引起岩層震動、產生地震。

就像是我們用力去折鐵片時,雖然鐵片不會直接斷掉,只會被雙手扭曲的變形,然而,一旦達到了某個臨界值後,鐵片就會「啪」的一聲,瞬間斷掉,然後不斷來回震動、釋放出累積的能量,而在震動的同時,一分為二的鐵片也會「回彈」到新的平衡位置。

岩層也是如此,在李德的理論中,當岩層破裂、形成斷層並產生相對位移時,岩層也會回彈至無應變的、新的平衡狀態,而過程中產生的震動,即是人們在地面上所感受到的地震。

上一篇

下一篇

google

facebook

line