生活在臺灣這片土地上的人,對於「颱風」一定不陌生!每年7月開始,進入颱風頻繁報到的季節,我們總會在新聞聽見「海面上有熱帶性低氣壓生成、有機會增強為颱風」的氣象報導,就知道可能有颱風要來了!媽媽會準備乾糧、手電筒或蠟燭,爸爸用膠帶黏窗戶……當颱風挾帶強大的風雨,漂亮的家園有可能一夕之間不見。雖然現在陸地上的觀測網絡很密集,但是還有什麼辦法能夠讓我們更準確地掌握颱風的行蹤,對颱風過境時可能造成的損害提早做好準備、降低傷害?

臺灣常有颱風侵襲

利用「投落送」來追風

一般而言,觀測颱風動態的方式主要有「衛星雲圖」以及「雷達回波圖」。「衛星雲圖」是利用外太空的「衛星」定時拍攝照片觀察颱風的位置、大小與移動方向;「雷達回波圖」則是根據雷達接受到的訊息掌握颱風的降水強度及分布狀況。但是我們在海面上的觀測數據卻不太夠,電腦無法精確計算、模擬颱風的移動情形,聰明的科學家便利用飛機以及「投落送」儀器,將氣象觀測儀器載到海上颱風周圍的高空後再往下投擲「投落送觀測儀」,如此一來,就可以獲得颱風周圍關鍵區域內的大氣觀測資料,瞭解颱風發展過程的周圍環境狀況,這就是「追風計畫」在執行的工作!

「追風計畫」原名「侵臺颱風之飛機偵察及『投落送』觀測實驗」,起先是在2002年由臺灣大學大氣科學系吳俊傑教授開始颱風相關重點研究,後來與中央氣象署等多個單位共同合作執行,打造了「追風計畫」,也是亞洲地區唯一將飛機應用在颱風觀測的計畫。

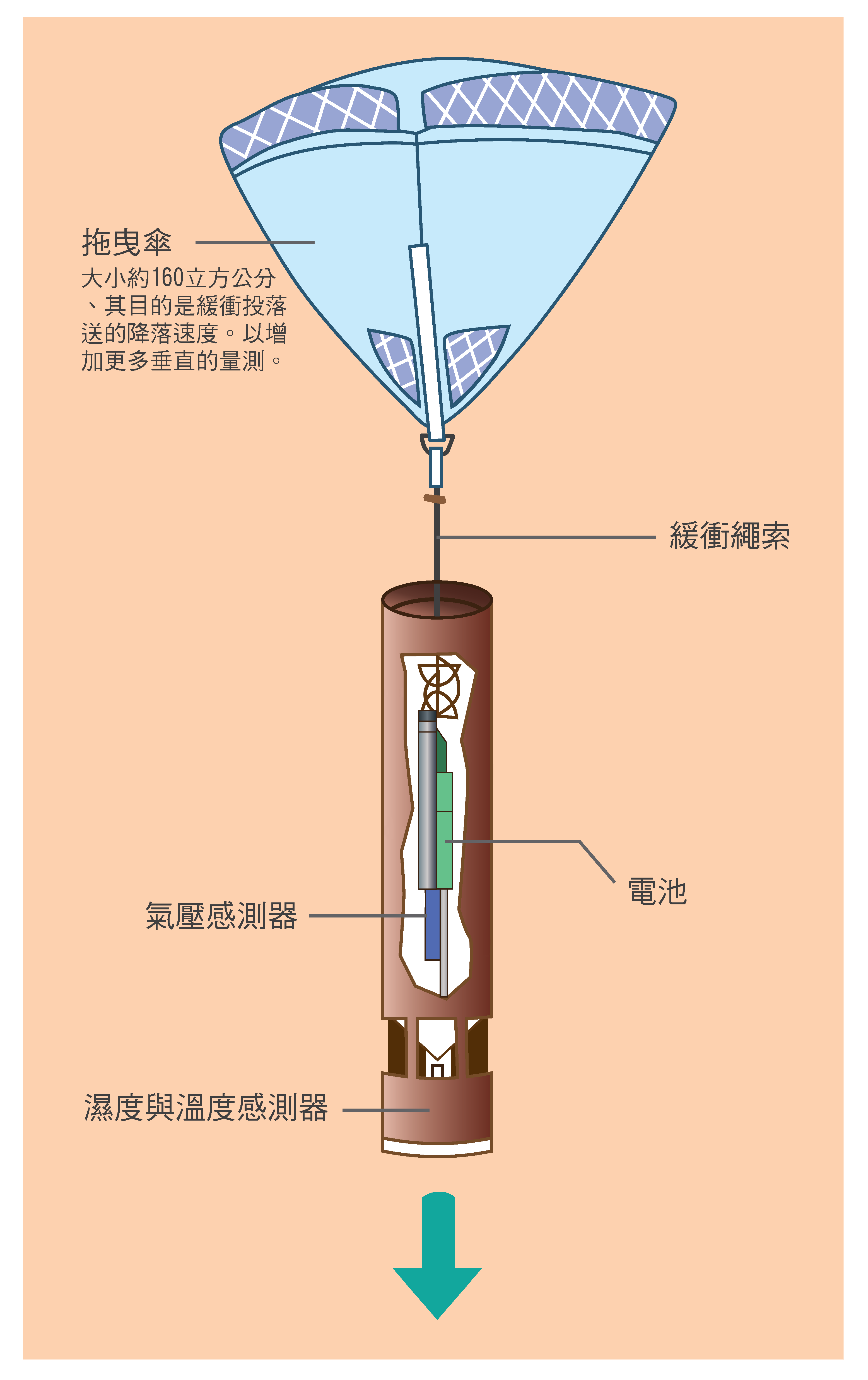

投落送裝置示意圖

追風計畫的作法

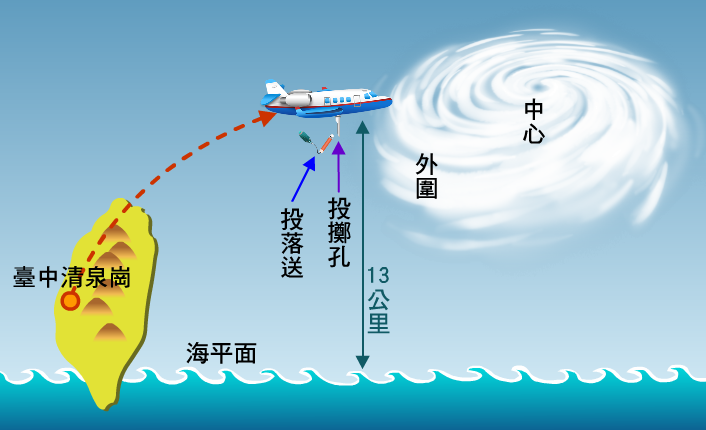

追風計畫具體該怎麼做呢?科學家會兵分兩路,分別負責空中及地面任務。空中團隊會從臺中的清泉崗機場出發,搭著專門用來追颱風的飛機,飛到颱風周圍,在距離海面1萬3000公尺高的地方投擲「投落送」觀測儀,並將「投落送」所觀測到的數據利用「衛星通訊」即時傳回給地面團隊。

地面團隊則負責監測颱風、設計飛機飛行的路線,同時也要快速處理回傳的觀測資料,發送至中央氣象署,氣象署再傳送給世界各國主要的「氣象作業中心」!這些觀測資料包含大氣溫度、氣壓、濕度及水平風向、風速等項目的垂直分布,除了可以運用在颱風路徑的預測,也可以讓颱風相關的學術研究更加「有憑有據」,增加對颱風的瞭解。不過,雖然透過飛機幫助觀測氣象很方便,但因為飛行成本很高,因此「追風計畫」目前只用來觀測颱風這種天氣系統。

追風計畫示意圖

追風計畫的成績

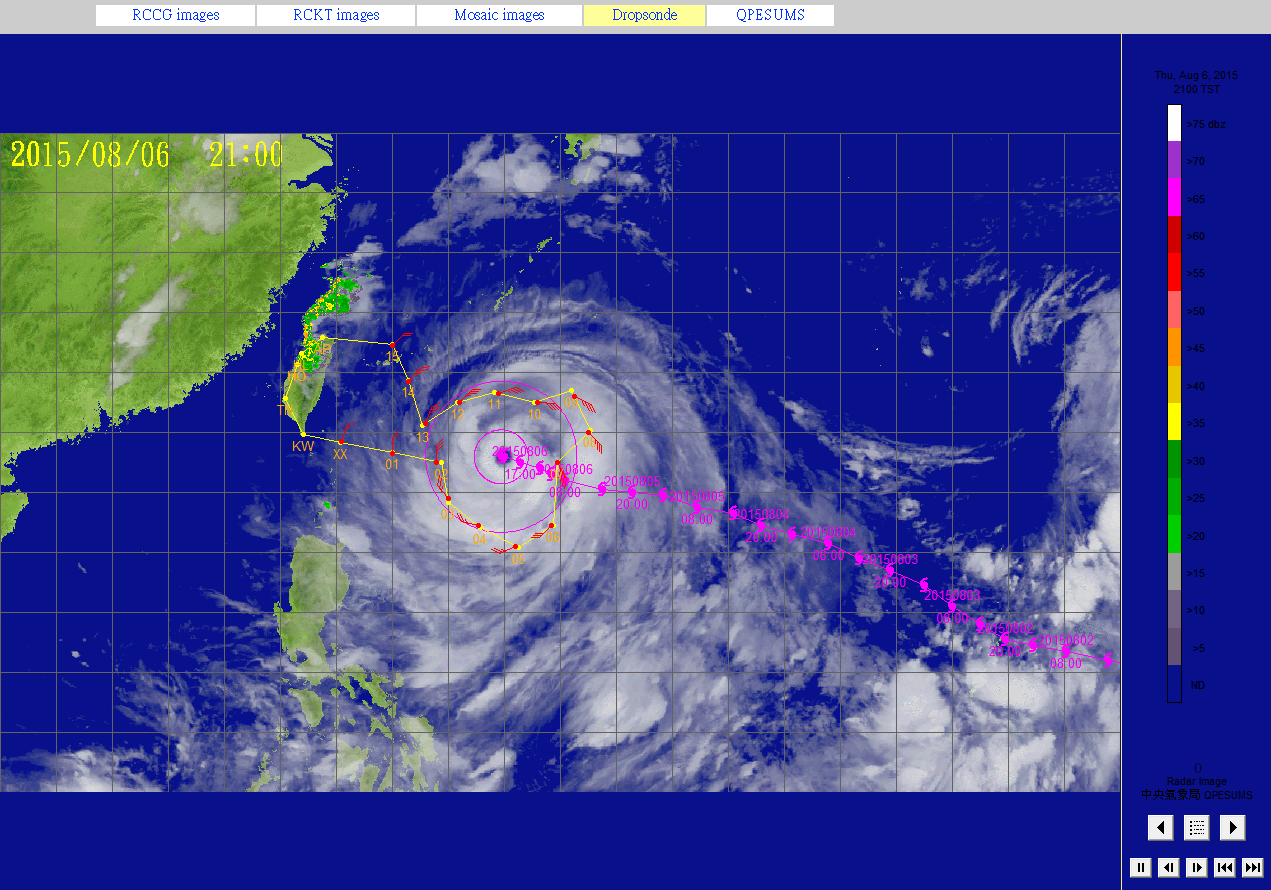

「追風計畫」已經進行了十多年(2003~2015年),科學家們針對移動到臺灣附近的颱風執行「追風」任務,總計69個颱風,有些颱風甚至需要連續2、3天的觀測,累計75次飛行,共投擲了1238枚「投落送」觀測儀。是不是很厲害呢?而從中央氣象署的實際颱風路徑預報結果來看,將「投落送」觀測儀的資料納入颱風預報中,有助於降低72小時前颱風路徑預報的誤差!另外,還有許多其它研究也顯示,藉由「追風計畫」,科學家們改進了颱風的路徑、結構與強度預測,幫助我們更瞭解颱風的發展,算起來,我們可說是走在世界的先端唷!

「追風計畫」的任務,已經在2013年從臺灣大學大氣科學系逐漸移交給中央氣象署負責,繼續乘著飛機「追風」去!

2015年「蘇迪勒」颱風的投落送觀測飛行路徑