一如往常,小兵睡眼惺忪地起床,正準備開始吃早餐時,突然覺得暈暈的,

「咦?是我頭暈嗎? 啊,不!是地震!」

「媽~有地震!!」小兵扯開嗓子,大聲地呼叫,猶豫著是不是要趕緊躲起來。

地震搖晃持續了5秒鐘,只見兵媽不疾不徐地從客廳裡走來說:「我有感受到啊~幸好這次地牛只是伸個懶腰呢!」

「地牛?地震跟牛有什麼關係?」小兵疑惑地問著。

「我小的時候,阿嬤跟我說地底下住著一頭大地牛,地牛偶爾伸個懶腰,住在上面的人們就會感受到有小地震,如果地牛一翻身,就是要發生大地震了。」兵媽一臉正經地說。

「唉呦~媽媽,這一聽就知道不可能的啊,你被阿嬤騙了啦。」小兵語畢,又開始吃起早餐。

在地震發生相當頻繁的臺臺灣,平均每年約發生三萬次以上地震,其中有感地震約一千次。你想過為什麼會有地震嗎?地底下真的有隻大地牛嗎?地震真的是因它而來嗎?

其實,地牛翻身指的就是地震,而造成地震的原因有很多種,別以為都是自然現象,我們日常生活中的人為活動也會引起震動,例如:炸藥、工業爆破、地下核子試爆等等,我們稱之為人工地震。而自然現象所發生的地震稱為自然地震,如:構造性地震、火山地震、衝擊性地震(例如:隕石撞擊地球),其中又以我們最常遇到的地震為板塊運動所造成的構造型地震為主。

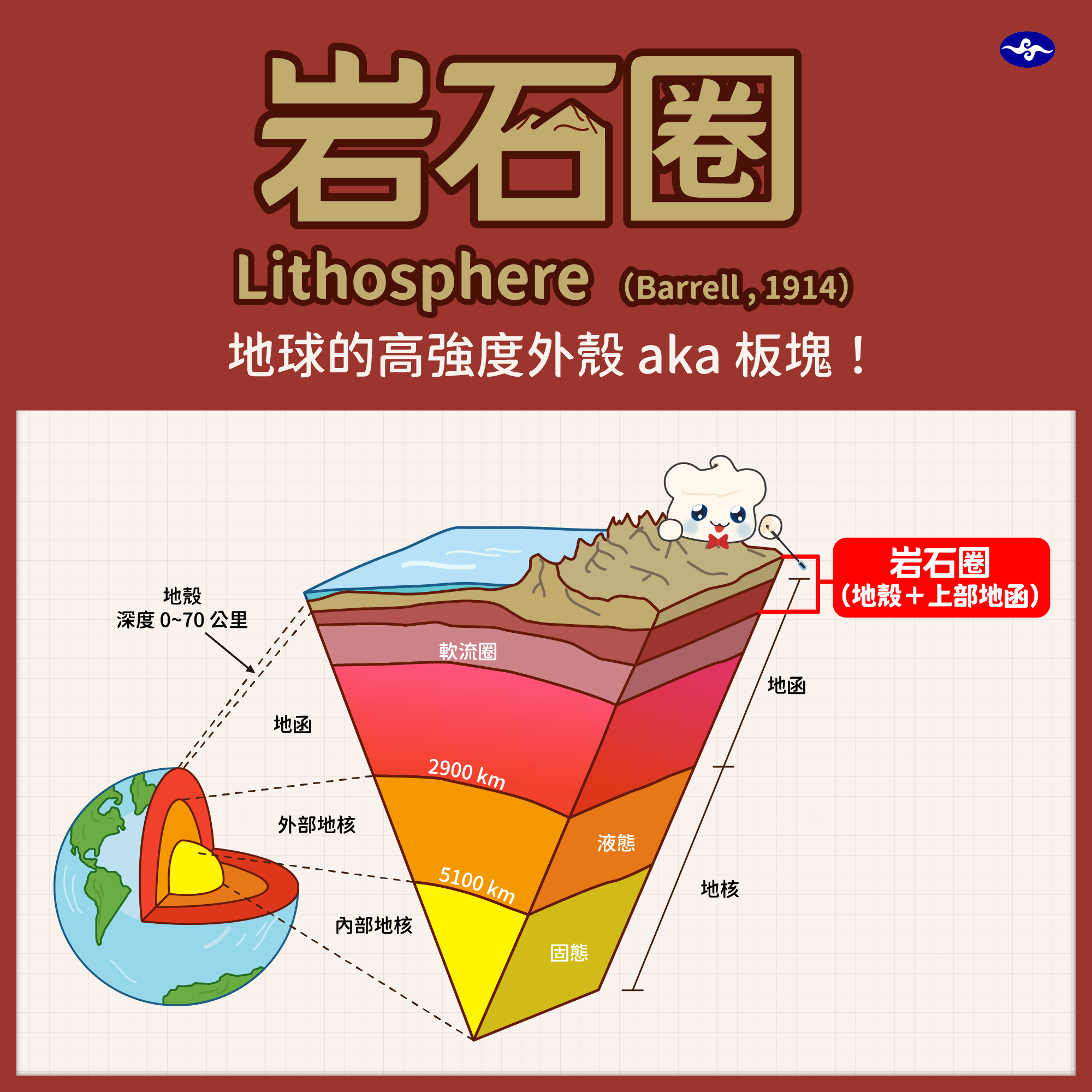

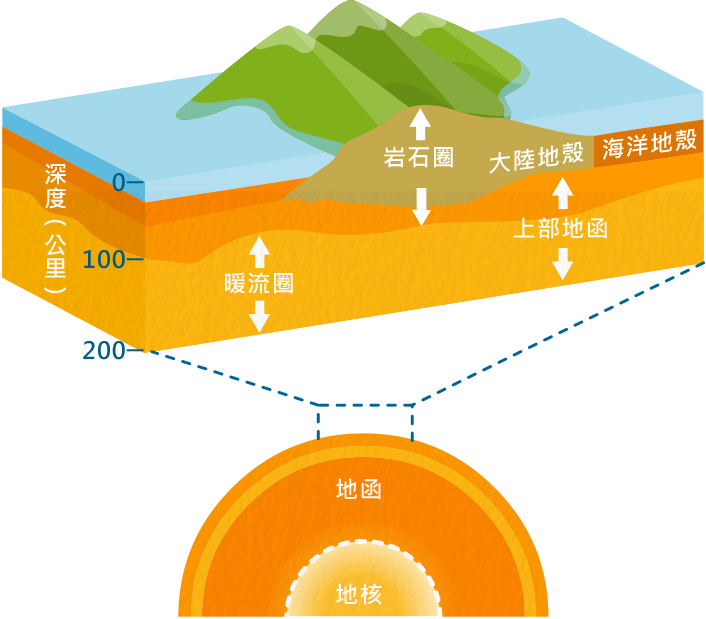

板塊運動是什麼呢?跟地震又有什麼關係呢?讓我們先來了解一下地球的構造吧!想像一下,地球就像是一顆半熟的雞蛋,蛋黃是地核,蛋白是地函,而蛋殼就像是地殼,按其岩石組成成分不同可分為大陸地殼以及海洋地殼。大陸地殼以花岡岩質為主,較厚(平均厚度約40公里),密度較小;海洋地殼以玄武岩質為主,較薄(平均厚度約7公里),密度較大。

地球構造圖

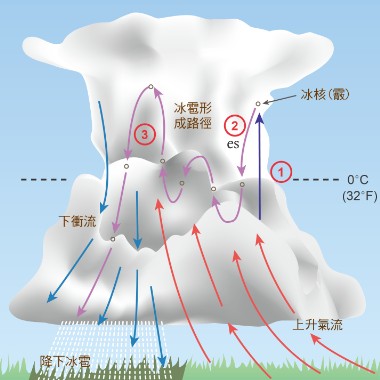

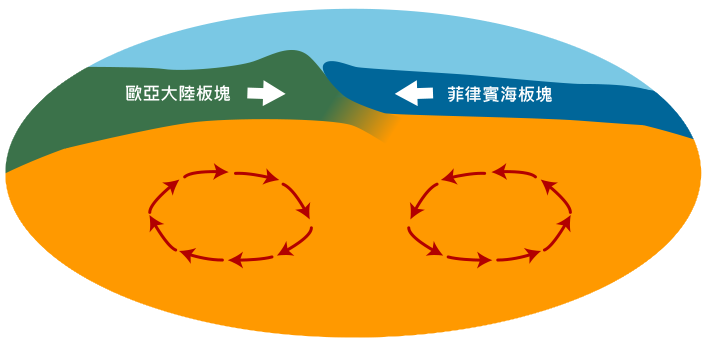

岩石圈以下到深約(距地表)250公里處的岩石因為受高溫而形成高可塑性的固態軟流圈,有如軟糖一般。而軟流圈溫度上的差異引發了熱對流作用,就像是在燒開水時,水因為受熱上升,遇冷下降,開始滾動,因此岩石圈中的板塊會跟著緩慢地流動,造成板塊運動。

軟流圈熱對流作用示意圖

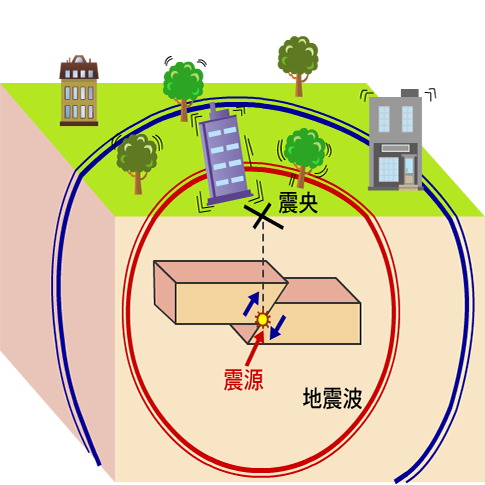

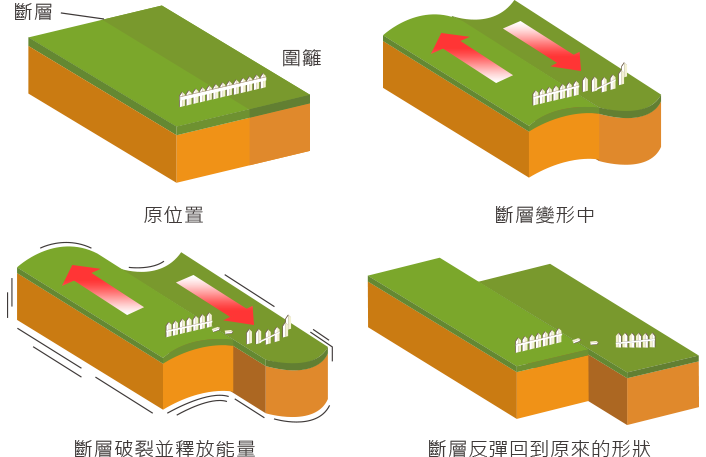

板塊運動會使板塊中的岩層受到不同方向的擠壓或拉動而變形,當變形能量累積超過岩石本身的彈性限度時,就會從最脆弱的一個點開始,產生斷裂、滑動,形成斷層。而這股長期累積下來的能量,在斷裂瞬間會以地震波的方式向四面八方傳遞出去,造成地表的晃動,即為我們所感受到的地震。

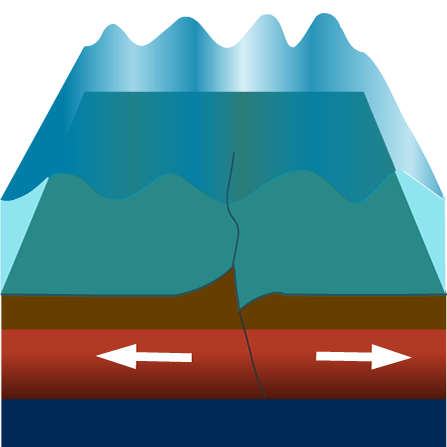

板塊運動過程

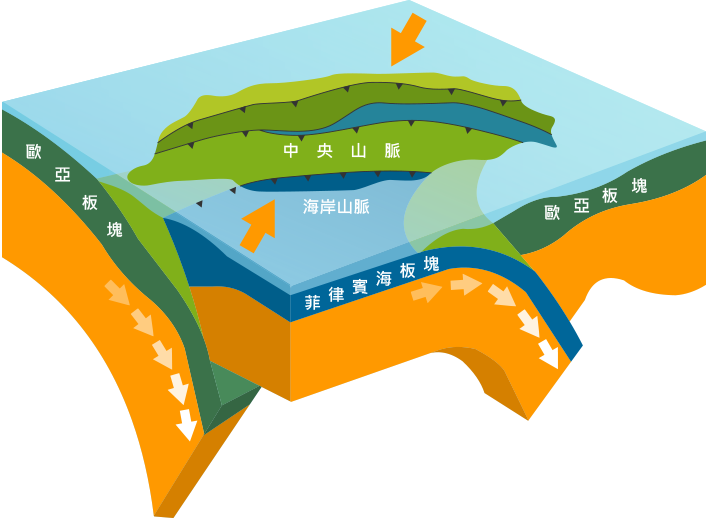

板塊與板塊的邊界主要以中洋脊、隱沒帶、地震帶及火山分布來做分界。所以科學家依此將地殼主要劃分成7大板塊,包括太平洋板塊、歐亞板塊、北美洲板塊、南美洲板塊、非洲板塊、印澳板塊及南極板塊。而臺灣的地震這麼多,是因為我們剛好位於兩個板塊相碰撞的地方,這兩個板塊則是構成歐洲與亞洲的「歐亞板塊」與比較小的「菲律賓海板塊」,因為這兩個板塊的擠壓碰撞,導致中央山脈隆起,是造成臺灣地形複雜多變的主因。

臺灣板塊運動示意圖

臺灣位於板塊交界帶,地震發生頻繁,早期農業社會依賴牛隻耕作,人與牛幾乎是分不開的夥伴,也因此衍伸出地牛翻身的傳說。